注: 代表・秋山ゆかりが、BeautyTech.jpに寄稿し、BeautyTech.jpの掲載独占期限が切れた過去の記事の全文を公開しています。

この記事は、2018年3月26日にBeautyTech.jpに掲載されたものです。

未解決な社会課題なら、儲からなくても挑戦する。世界初のデジタル・メディスンを米国で上市させた大塚製薬のイノベーションの源泉は、熱い使命感とそれを伝え続ける人の存在だ。

戦略コンサルティングファームのボストンコンサルティンググループ(BCG)が2018年1月にイノベーションに関する調査レポート「The Most Innovative Companies 2018: Innovators Go All In on Digital」で、世界でもっともイノベーションに優れた企業50社を発表した。

日本企業は、トヨタ自動車(17位)、NTTドコモ(32位)、日産自動車(37位)の3社がランクインした。この調査で、企業は、「デジタル・イノベーションに関わる4つの要素(ビッグデータ分析、新技術の迅速な採用、モバイル製品・サービス、デジタル・デザイン)に、これまで以上に重点を置くようになっている」とBCGはコメントしている。

このレポートには登場しないが、2017年後半に、デジタル技術を使い製薬業界に大きなインパクトを与える上市を2つも果たした会社がある。それが大塚製薬だ。多くの日本企業が、デジタル領域でのイノベーションに苦戦する中、大塚製薬はその壁をどのように乗り越えていったのだろうか。

大塚製薬株式会社広報部企画担当部長 西岡美由紀氏に話を聞いた。

医療とニュートラシューティカルズで、人々を健康にしたい

大塚製薬は、医療ニーズのある領域で、新しい治療価値を創造することを目的にしている医療関連事業と、医療関連事業で培ったノウハウをベースに、健康維持・増進のための飲料や食品を生みだすニュートラシューティカルズ関連事業の2つの領域で事業を展開している。

ニュートラシューティカル(Nutraceutical)とは、1989年に米国The Foundation For Innovation In Medicineの創設者であるDr. Stephan L. Defelice, M. D.が提唱した概念で、栄養(Nutrition)と医薬・医薬品(Pharmaceutical)からなる造語だ。

ポカリスエットやカロリーメイトなど一般消費者に広く知られている商品は、医療関連事業の研究開発力を生かしているのだ。医療関連事業では、腎臓の難病ADPKDに対する世界初の治療薬や多剤耐性結核治療薬など、他社がやらない研究開発の末、新薬を市場に送りだしている。

これら2つの事業の根底には、「顕在化されているが満たされていないニーズ」や「消費者が気づいていないニーズ」を見つけ出し、解決の仮説を作り、実証し、製品・サービス化する理念がある。1964年に設立され、売上約5300億円の企業に成長した。

とはいえ、難病治療薬や結核治療薬は、売上も利益も出にくいビジネスだ。「儲からなくても、意義があるからやりたい」という事業計画は、数字だけを追いかける経営陣であれば突っぱねられる。また、今回紹介するデジタル・メディスンは、開発費や個人情報問題(保険会社が患者に服用を強制するなど、薬がデジタル化されたことにより生まれる新しい問題)などの多くのリスクを抱えながらの開発だった。そのような商品は、経営陣がリスクを懸念し、開発に踏み切らないことも、多くの企業で起きている。そういう環境では、新しいものに挑戦する社員が少なくなっていくのが常だ。

大塚製薬は、なぜ、新しいものに挑戦したいと思える人を育てられるのだろうか?

その答えは「人」にある。

「新しいものに挑戦したい」、思いを作るのは人

2015年に急逝した大塚製薬前社長の岩本太郎氏の話が、インタビュー中に何度も出てきた。中途で入社した岩本前社長だが、実に大塚製薬らしい人だと言われている。

岩本前社長は、米国の製薬会社に勤務していたが、大塚明彦元社長に請われ、1994年に大塚製薬に入社。1998年に米国で抗精神病薬の開発・商業化を任され、2002年に上市させた。2007年に大塚アメリカファーマシューティカルD&C Inc.のCEOに就任。2008年から大塚製薬の社長に就いた。

将来のリーダー育成に積極的で、「社内勉強会」を自身で次々と立ち上げ、社員と熱く語り合っていたという。自らどんどん社員にはっぱをかけ、なんでも挑戦してみることを推進したそうだ。この岩本前社長がいたからこそ、デジタル・メディスンも利益を度外視した挑戦ができた。いわば、デジタル・メディスンの立役者の一人だ。

デジタル・メディスンが誕生した背景は、患者と家族の苦悩

2002年に抗精神病薬を米国で上市した大塚製薬が発見したのは、飲み忘れや病状が軽くなったと思いこむなどの理由で、服薬を継続しない脳の疾患を抱える患者が全体の4割もいることだった。再発し、重症化する患者自身や、サポートをしている家族、介護サポート者や医師などの苦労を知り、「服薬の中断による病気の再発に対して何かできないか」と強く感じるようになったという。

その思いが、月1回の注射で効果が持続する薬の開発(2013年に米国で上市)につながった。そして、2011年に、大塚製薬の米国社員が、体内服用型センサーを開発するプロテウス社と出会った。

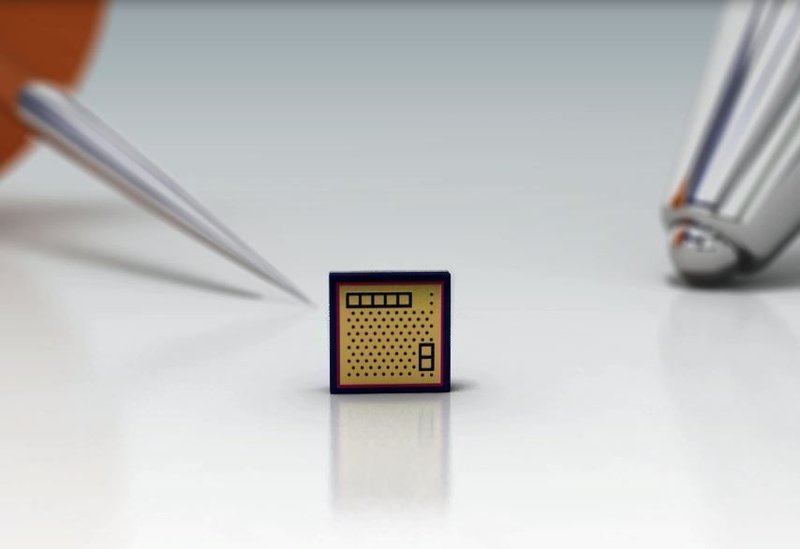

1mm角のセンサーを錠剤に埋め込む

砂粒ほどのサイズのセンサーを薬に入れ、患者がそれを飲むと、体に直接貼ったパッチを通じて、スマホで服薬したかどうかの確認ができる。長年課題であった服薬中断による病気の再発問題を解決できるのではないか、と考えたその社員は、すぐに、共同研究・開発を大塚製薬の上層部へ提案。どれだけ開発費がかかるか、また収益化ができるのかどうかなど未知数の部分が多かったが、岩本前社長はじめ経営陣は、「やる」と意思決定をし、2012年に契約を締結した。

デジタル錠剤は世界初の試みだ。当然、さまざまなリスクが懸念される。たとえば、「FDA(Food and Drug Administration、アメリカ食品医薬品局)にどうやって承認を取るのか?」「個人情報はどうやって管理するのか?」「センサーを錠剤に埋め込み、品質を安定させることができるのか?」といったようなことだ。そして世界初だけに開発費もどのくらいかかるかわからない。どのような世論が巻き起こるかもわからない。

しかし、社内からは開発を止めたほうがいいのではないかという話は一切なかったのだという。さまざまな問題は開発過程で出てくるだろう。でも、これで患者の服薬率があがって再発が減るのならば、あるいは服薬しているのに効果がないことがわかって治療法を変えることで、症状の改善につながるのならば、挑戦してみる価値はある。誰もやったことがないなら、自分たちが挑戦しよう。そんな空気だったのだそうだ。

苦労したのは、センサー入り錠剤の製造だった。小さな錠剤の中心に、砂粒サイズのセンサーを1個挿入するのが、難しかった。粉状の薬剤を錠剤に成形するには、打錠機を使い、圧をかける。圧をかけすぎれば、センサーは壊れる。圧をかけなさすぎると、錠剤がモロモロと崩れてしまう。試行錯誤を繰り返した。最終的には、特殊な打錠機と埋め込んだセンサーが確実に起動するかの確認を行うための検査機をわずかな期間で開発した。これらの製造機械は、FDAが認める科学的水準での検証を完了しなければならなかったが、それもクリアしたのであった。

1mm角のセンサー(イメージ図/画像提供:大塚製薬)

デジタル・メディスンのFDA申請の際も、試行錯誤があった。大塚製薬は医薬品として、プロテウスは医療機器として、それぞれFDA承認を得ていたが、この2つを合体させ上市するとなると、どのようなプロセスで承認をもらうのか、承認のためにはどんなエビデンスを出せばいいのかなど、多くの「初」に遭遇した。

FDAはとても協力的にさまざまな助言をしてくれたというが、2015年9月に申請をしたところ、承認はおりず、追加データを求められた。求められたのは安全性や有効性ではなく、デジタル・メディスンの使い方は現実的なのか?実用に耐えうるのか?といった使用に関するデータだった。エビデンスを集め、2017年5月に再申請し、2017年11月に承認がおりた。プロテウス社と出会ってから6年の歳月が経っていた。

遠くに住む家族が、きちんと薬を飲んだかを確認できるシステムを作る

時期をほぼ同じくして日本で上市を果たした脳梗塞再発抑制剤の服薬支援システム。これは、4週間分の錠剤入りケースとモジュールとアプリから構成される世界初のシステムだ。

この薬は、1998年に抗血栓薬として承認後、2003年に脳梗塞再発抑制剤として追加承認を取っている。2003年頃から、患者さんの飲み忘れなどでの服薬中止が、やはり4割ほど発生しており、服薬問題にどうソリューションを出せるのかが課題となっていた。

そこで、前述の抗精神病薬とは別のプロジェクトチームが、ITの力を使って問題を解決できないかと、国内の大手電機メーカーNECと2012年から開発に取り組み始めた。

画像提供:大塚製薬

薬を飲むタイミング(1日2回)を設定すると、光の点滅で患者に飲む時間を知らせて、錠剤を取り出すと光が消える。モジュールには通信機能やメモリー機能があるため、患者や遠隔地の家族のスマホアプリに服薬情報が通知できる。

また、担当の薬剤師が服薬履歴を見て服薬指導に役立てることもできるため、患者自身の飲み忘れの心配がなくなるだけでなく、家族や医療関係者が服薬状況を見守ることができて、結果として病気の再発・悪化を防止することにつながる。

服薬支援のためのケース(著者撮影)

しかし、薬価は新しい機能がついたにもかかわらず以前と同じ価格となった。モジュール部分は、雑貨扱いで200円である。これでは、大塚製薬の2012年からの開発費は回収できない。それでも、大塚製薬はこう語る。「儲からないからやらないというのではなく、やる意義があるなら会社としてやる。」

現在、介護費の約25%が脳梗塞による寝たきりの患者に支給されているため、脳梗塞患者の服薬を支援することによって、再発・悪化を防ぎ、その結果、社会保障費の抑制に好影響を与えることが期待されている。

この領域のリーディング・カンパニーとして、会社の利益よりも先に、社会の利益を追求する。社会の課題を解決するという使命感と、広い視野を持っているのだ。

大塚製薬には、徳島に能力開発研究所を持ち、そこで社員研修が行われている。能力開発研究所の中で、根を開放することで年間数千の実をつけるトマト、曲がったままバランスを保つ巨大杉、水に浮かぶ石。それらを目の当たりにすると、「自らを解放すれば、限りない可能性が発揮できる」「既成概念の打破や発想の転換」を体感できるそうだ。

大塚製薬の能力開発研究所のトマト(画像提供:大塚製薬)

黒字化だけではない新規事業のミッション

自分たちが世界で初めてのものを生みだすのだという強い思い、患者のために課題を解決したいという強い使命感。それらが源泉にあって、問題解決のツールの1つとしてITを使っているところに、デジタル革命時代のイノベーションのヒントがある。

収益化するかわからなくても問題解決をすることで、患者のQoL(Quality of Life、生活の質)が劇的に変わり、病気との共存の仕方が大きく変わるかもしれない。そこを突き詰め、ソリューションを出していくことが、大塚製薬がイノベーションを生みだせる会社であり続けられる理由なのだ。

それを可能にしているのが、大塚製薬が1製品ごとでの収益化を評価するのではなく、会社全体として、収益化すべきもの、収益を度外視しても未知の挑戦に挑むものを見極めるからだ。製品担当者は、自分の商品が黒字化していなくとも、「世界初のことに挑戦している」「無理だといわれていた課題を自分たちの力で解決している」というところで評価されるため、結果が出るまで挑戦し続けられるのだ。

筆者は数多くの事業開発現場を見てきたが、上場企業では成功率5%といわれている新規事業開発において、それを成功させ続けている会社には3つのファクターがある。社会課題を解決したいと強く願う会社のビジョン・ミッション、そのビジョンに共感し失敗を乗り越えていけるだけのパッションを持つ社員、そして数字だけでなくミッションを体現する人を会社のDNAだと評価する会社の存在だ。

大塚製薬は、それを体現している会社である。新規事業かつデジタル・イノベーションであり、世界初でもあるデジタル・メディスン誕生は、このDNAが脈々と息づき、重なりあい、新しい命を生み出した結果にほかならない。

次には、どんなイノベーションが起こるのだろうか。